中古マンション購入の諸費用・内訳・支払時期

中古マンション・中古住宅の諸費用の主な項目は、登記費用、住宅ローン費用、火災保険費用、その他費用、仲介手数料です。

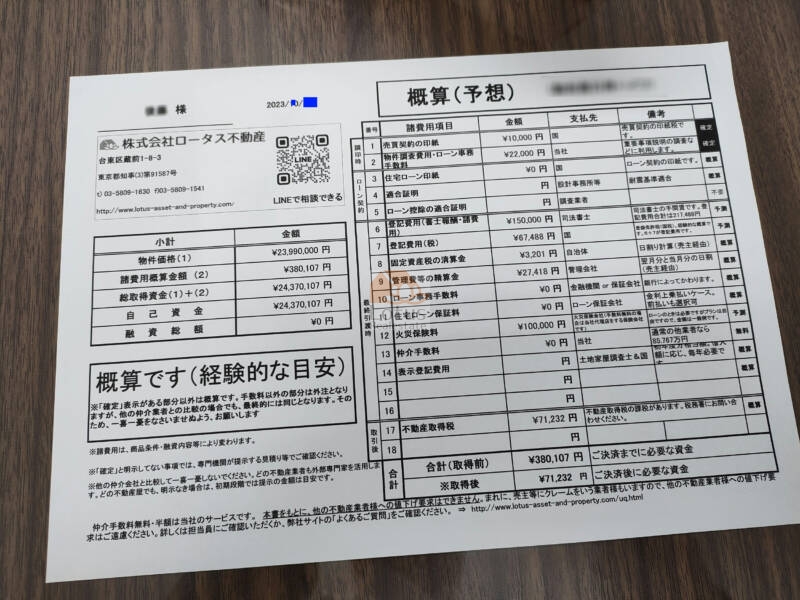

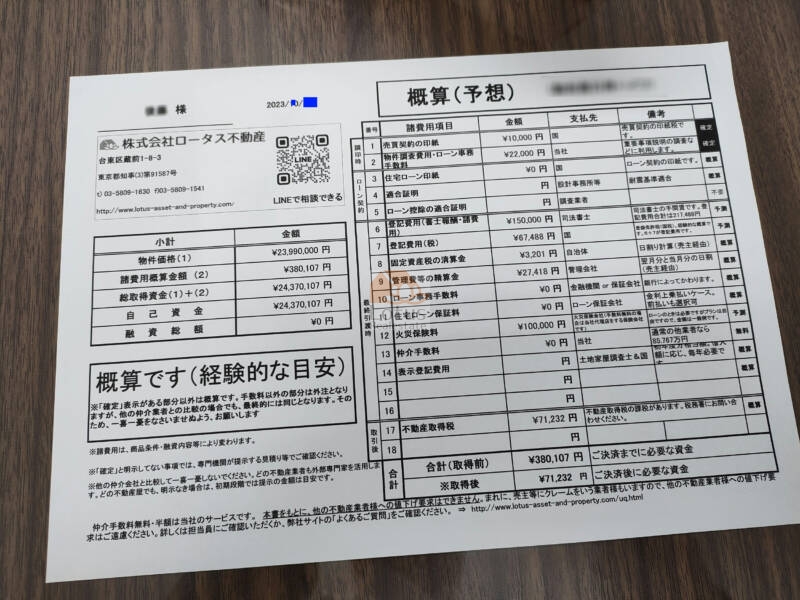

諸費用の正確な算出には保険会社、司法書士などの見積もりが必要です。したがって、ローン銀行などが確定しないと、諸費用も確定できません。初回の内見時などで不動産会社から提案される諸費用は「概算」です。

諸費用は、しばしば物件価格の7~8%くらいと言われます。諸費用のなかで最も大きいのが仲介手数料です。当社は仲介手数料無料なので、おのずと諸費用は安くなり、諸費用は4~5%くらいと言えます。

【YouTube動画】ロータス不動産の代表こと、私、春日秀典が動画でもご説明しています。お時間がない皆様はこちらもどうぞ!

公開日: 更新日:

author:春日秀典

目次

中古マンション諸費用とは?

中古マンションの諸費用

中古マンションの諸費用とは、代金以外にかかる経費です。名義変更(登記)、銀行の手数料、火災保険etc・・・などが該当します。当社のように仲介手数料無料に他としても、どうしてもこれらの費用は必要です。この記事では支払い時期と項目を解説します。

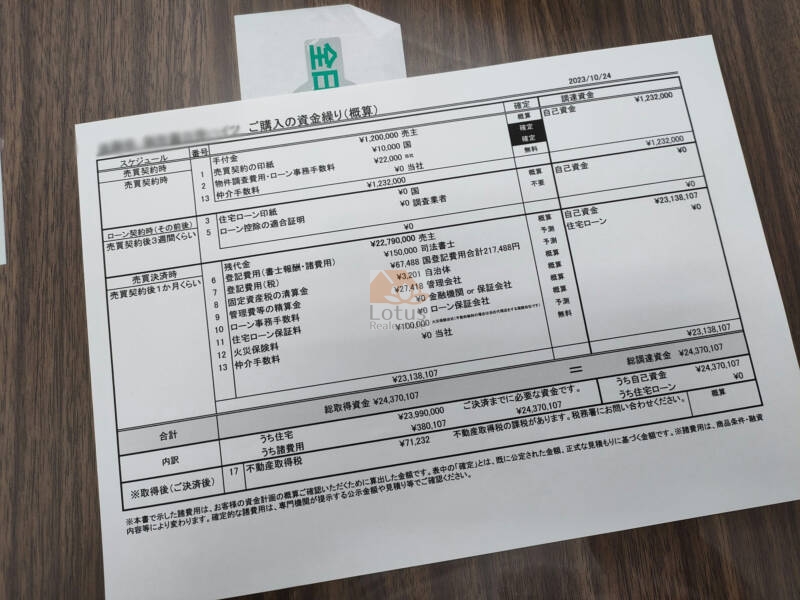

購入の諸費用は、「売買契約時」「ローン契約時」「決済時」に分散して支払いが生じます。売買契約より前に諸費用がかかることはありません。通常、売買契約を起点とすると、決済までは1か月から1か月半です。

最初の頃の諸費用の明細は正確にできない

中古マンションの諸費用は仲介手数料を除くと、すべて仲介業者の支配外の費用です。正確な諸費用を算出するには、しっかりとした見積りが必要です。

明細は、割と早い段階で説明を受けることが多いと思いますが、実際には概算となります。経験の多い担当者なら大きく外れることはありませんが、必ずしも正確とは言えません。「借入金額も確定していない」「物件も確定していない」段階では、見積もりを取ることすらできません。

諸費用の合い見積もりの感覚で、内見前に明細を比較しているお客さまもたまに見受けますが、正確ではないものを比較しても、あまり意味のある行為ではありません。ぼったくりではない、良心的な業者を選別する作業に注力すべきです。

諸費用明細の例です。この例では住宅ローンの利用がないので諸費用が安めです。

諸費用の借入

審査にもよりますが、諸費用は住宅ローンに含めて借入れることが可能です。詳しくは『手持金0円で不動産売買やローンはできる?』で解説しています。

売買契約時

売買契約の成立とは、手付金を支払い、名前を書き、ハンコを押した瞬間です。売買契約が成立すると、購入当事者として拘束されますが、この契約の手続きを行う前に諸費用がかかることはありません。

諸費用のほか、手付金などを時系列に落とし込んだ資料です。当社の場合はこちらもお渡ししています。

売買契約の印紙

印紙は印紙税法に基づき、印紙税として支払います。売買契約の印紙税は契約金額によって変わりますが、令和5年の時点では、1000万円以下は5千円、5000万以下は1万円、1億円までは3万円です。印紙は国税ですが、景気対策で変わることもあるので、リンク先のの国税サイトの印紙税のページをご確認ください。

弊社のローン・調査事務手数料

弊社の場合、ローン事務・調査費用を承ります。この費用は重要事項説明書のための調査費用に充当しています。重要事項調査自体は法定で、必ずどの業者でも行います。しかし、仲介手数料無料とはいえ、売主さんの鵜呑みにして重要事項調査報告を書くのは、若干心配もありますので、費用をお願いしています。なお、弊社の場合、この費用は現金購入かローン購入の場合で変わります。

金額は当社では税別3万上限です。他社でも同様の費用の請求はありますが、会社さんによって、金額は多様です。5万、8万、10万と多様です。

仲介手数料の半金

仲介手数料は、多くの場合、総額の半金を売買契約時に支払う設定のようですね。役所の通達で、成約時半金+決済時半金とされています。当社もそれに準じています。

もっとも、民法上は売買契約が成立することで請求権は発生します。そしてローンの本審査が承認されると契約が白紙解約されることはなくなるので、ローン契約以降であれば、決済時までに全額徴収しても合法ではありません。ただ、物件の引き渡しを受ける前に仲介手数料の支払いが生じるのは、消費者の心理や慣例になじまないため、多くの業者さんでは半金+半金としています。

仲介手数料割引・無料

当社の場合ですと、多くの物件で仲介手数料が割引(無料・半額など)にて対応しています。無料・半額の差異は物件によって異なりますので、見積もりをご依頼いただければ確認させていただきます。

原則的な手数料割引の見分け方としては、リノベマンションや建売などの「商品物件」は手数料無料です。個人所有の物件は仲介手数料半額として対応しています。

仲介手数料の相場

仲介物件の取引の多くは、大手の仲介業者が中心となって成立しています。そちらで提示される手数料が相場と言えると思います。大手仲介業者が提示する仲介手数料は「物件価格の3%+6万+消費税」ですので、仲介手数料の相場といえば、3%という答えになると思います。

ローン契約時

ローン契約の時は印紙が必要ですが、最近はローン契約も電子契約が多くなってきました。電子契約の場合は印紙代が不要です。

ローン契約の印紙

ローン契約の印紙は、借入額によって変わります。令和5年度では、借入額が1000万円以下は1万円、5000万以下は2万円、1億円までは6万円です。印紙は国税です。景気施策で変わる場合がありますので、リンク先のの国税サイトの印紙税のページで、[消費貸借に関する契約書]の部分を参照してください。

電子契約の費用

電子契約の時には、電子契約手数料を求める銀行もあります。

決済時

決済時には、仲介手数料(かかる物件の場合)、登記費用(名義変更・抵当権設定)、火災保険、精算、銀行費用などが発生します。

仲介手数料の半金

前述の通り、仲介手数料は、仲介手数料が生じる物件については、手数料の半金を決済時に請求されます。役所の通達で、成約時半金+決済時半金とされていますが、当社もそれに準じています。

司法書士費用(登記費用)

登記費用は名義変更のために必要です。ローンを借りた場合は、抵当権設定の費用もかかります。登記費用の内訳は、司法書士の手数料と登録免許税(国税)です。

よくよく観察していると、登記費用の分析で、仲介業者が良心的かどうか、分析できる場合があります。諸費用はすべて外注というものの、司法書士報酬部分だけは、仲介業者の紹介による司法書士を選定することもああります。つまり、業務上、他の仲介業者が提示した登記費用をお客様から開示をうけることがあるのですが、中にはぼったくりかなと感じることもあります。

このあたりの事情は、『住宅売買の登記と登記費用』の記事の中で登記費用の相場でご説明しています。

司法書士の指定

ネット銀行では金融機関指定の司法書士、建売やリノベマンションなど、商品物件では売主指定の司法書士など、司法書士の指定がある場合があります。ただ、実績のある売主業者、金融機関の指定の書士報酬は相場に収まることが多く、ぼったくりの登記費用だと心配しなくてよいと思います。たまにぼったくりかなと感じるのは、非良心的な仲介業者の紹介のものです。

登録免許税(登記費用)

登録免許税は、国が登記を受け付けるときに、国に支払う税金です。登記は国のサービスですので、国に対する登記の手数料ということもできます。登録免許税は固定資産税の評価と連動しているため、土地の税は高額エリアほど高くなりますし、建物の税は築年数の新しい物件ほど、高くなります。

登録免許税は司法書士を経由して支払います(司法書士が代行して納税します)。

登録免許税の軽減(※)

条件に合致する物件は、登録免許税が軽減されます(自己居住の物件、登記面積50平米以上、昭和57年以降の築の物件)。築年数を超える物件でも耐震性が明確であれば耐震基準適合証明や瑕疵担保保険付保照明を取ることで登録免許税が軽減されます。

ローン手数料もしくは保証料(ローン費用)

ローンを借りる際、ローン手数料あるいは保証料という名目で、金融機関に対する費用があります。ライフスタイルの想定により、保証料と手数料、どちらを利用するとコスパがよいか、戦略が変わります。詳しくは保証料・手数料のメリットデメリットで記事を書いています。

ローン手数料

保証料不要とする金融機関で、保証料の代わりに請求があるものです。大手銀行やネット銀行などを中心に採用されています。借入額の2.2%が相場です。最初に高い手数料を支払うことで、金利を安くするというローン商品で多く採用されています。手数料は保証料のように借入期間などで変わるものではありません。このうち保証会社手数料という名目の費用を請求する銀行もあります。3万円+消費税とか、5万円+消費税などをよく見ます。

保証料

保証料とは、銀行の借入に対して、保証会社に保証人になってもらうための費用です。保証料も、だいたい借入金額の2.2%くらいですが、保証会社のリスク設定により、上下する場合があります。

なお、保証料は保険ではありません。保証料はローン期間を35年より短かくしたり、元金均等返済を利用すると安くなる場合があります。保証料は繰り上げ返済をすると若干の返戻金があります。

清算金

通常の取引では、管理費・修繕積立金と固定資産税を清算の対象としています。固定資産税と都市計画税は1月1日時点での所有者が納税義務者です。しかし慣例としては精算を行うことが確立されており、不動産売買では契約書にその旨の記述が必ずあります。

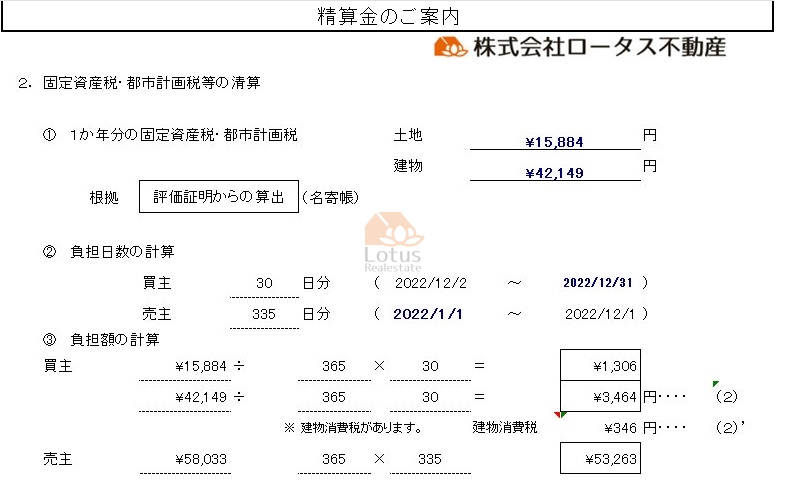

固定資産税・都市計画税(固都税)の清算金(※)

固都税とは、固定資産税と都市計画税を言います。固定生産税等は年間の課金にしたいして、日割りで清算をします。固定資産税等は都道府県税で、1月1日付の所有者に対して年間一括分を支払うという制度ですので、取引年度分は、売主が取りまとめて一括して支払わなければなりません。

建物に対する消費税の課税

1月1日に所有している人に課税されて、その人が納税する義務があり、年の途中に精算をする人は税金の支払い義務はありません。慣例として契約にもとづき精算をしていますが、買主は納税をしているわけではありません。ということは、清算金は、別の税法である消費税的には代金の一部とみなされます。

代金の一部として授受される金銭の一部には、消費税が課税されています。そのため、課税対象業者である売主が、建物部分に消費税を加算して清算金を請求するのは妥当な行為です。ただ、実務上は計算に落とし込むケースは全体の3~4割くらいでしょうか。消費税は飲んだ計算をされる売主業者さんのほうが多いと思います。

地域による清算の違い

固定資産税の清算の慣習は関東と関西では異なります。「年始1月1日の所有者に課税する」というのは法律の決まりですので変わらないのですが、始期に関する慣例がことなります。

関東では1月1日を始期として清算しますが、関西では4月1日を始期として清算します。地域によって慣例が違いますが、物件所在地によって分けることが多いようですね。筆者は関東と関西の会社にそれぞれ勤務した経験がありますので知っていましたが、遠隔地の当事者同士のお取引では気を付けてください。

固定資産税の清算金の計算例。このケースでは建物消費税を加算して計算する契約内容でした。

管理費・修繕積立金の清算金

管理費は月ぎめの課金ですので、費用を日割りで清算をします。売主を通して管理費等に支払うものです。ただし、管理会社に対する事務手続きの関係で、取引対象月に加え、翌月あるいは翌々月をを事前清算することが慣例となっています。

なお、管理費・修繕積立金と記入していますが、必須の課金とされている各種の利用料については清算の対象となります。駐車場・駐輪場など、必須ではない課金対象は原則的に清算しません。

引渡し後

不動産取得税※

物件にもよりますが、取引完結後に発生する可能性がある項目は不動産取得税があります。住宅ローン控除が可能な物件であれば、不動産取得税は軽減措置の対象になる可能性がありますが、具体例は担当営業員にご確認ください。

火災保険

多くの金融機関では、火災保険の利用が契約条件に入っています。保険料は損害保険会社に支払います。最近の火災保険はキャッシュレスとなっていますので、1か月程度のあと、カードでのお支払いが多いようです。

保険設計についての知識は、火災保険の見方にて、詳しくご案内しています。

ランニングコスト(番外編)

取得の諸経費とは違いますが、住宅にはランニングコストがあります。1)地震保険 2)固定資産税・都市計画税 3)マンションの場合は管理費です。ほかには特にあません。

不動産の「売る」「買う」の正しい判断をお助けするため正しい情報を提供するブログです。不動産屋の社長が2010年の創業から運営しています。

この記事の作者- 書いた人

春日秀典

- 資格

宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター FP 住宅ローンアドバイザー

- ご挨拶

新築・中古を問わず、分譲マンションや戸建ての販売・開発に20年以上携わってきました。専門知識が欠かせない不動産の世界だからこそ、宅地建物取引士や公認不動産コンサルティングマスターなどの資格を活かして、日々の業務に取り組んでいます。

当社のサイトでは、物件の魅力はもちろん、将来的な資産価値や注意点まで率直にお伝えしています。「納得して取引できた」と思えるよう、判断材料をご提供しています。

なお、当サイトに掲載している情報は、すべて私自身が独自に執筆したものです。現場の肌感や最新動向も含め、信頼できる情報を目指しています。

不動産購入はそう何度もないご決断です。疑問や不安があれば、お気軽にご相談ください。納得感を持ってお取引いただけるよう、サポートいたします。